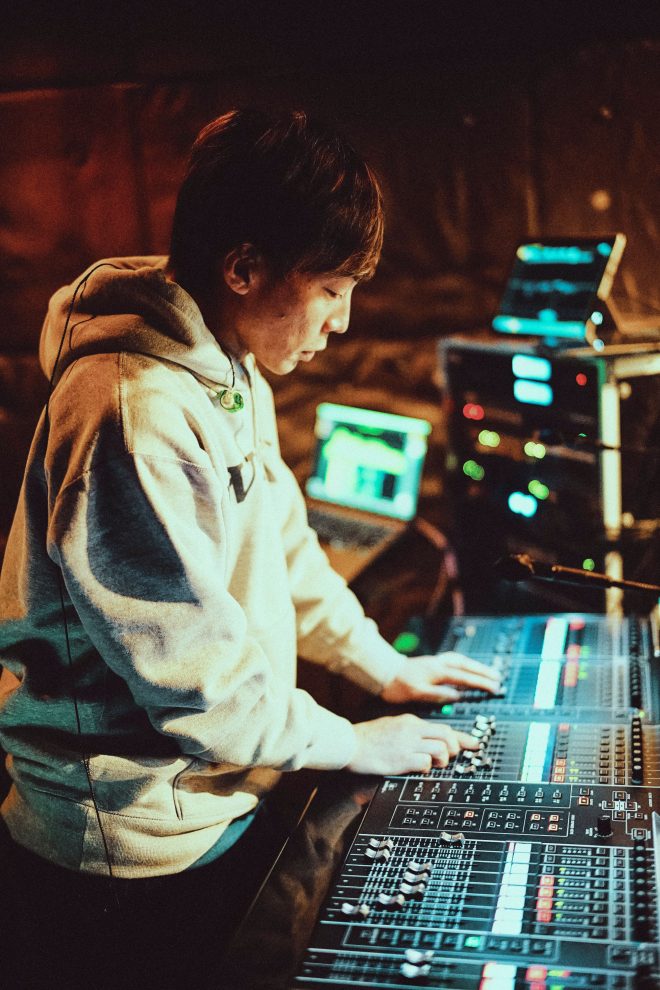

ライブパフォーマンスにおいて、サウンドは非常に重要な要素です。業界歴約20年間の小田島有太さんは、サウンドを自分のライフワークとして追求してきました。国内のライブから、世界的なフェスまで、彼は舞台裏でアーティストが本当に輝けるような完璧なサウンドを作り上げてきました。今回は、小田島さんのキャリアの始まりから、その後の長いキャリアにおいて、彼が「良いサウンド」について何を学んだか、という教訓についても深掘りします。また、彼がサウンドを完璧にすることと同じくらい、如何に業界で強い人間関係を築くことが重要か、ということについても語って頂きます。これらを踏まえ、何が「Good Show」を作り上げるために必要なのか、彼の内面にある想いを見ていきましょう。

ー この度はインタビューの機会をいただき、ありがとうございます!まず最初に、少し自己紹介をお願いできますか?

株式会社ライブデートでライブサウンドエンジニアをしています。

ー お仕事以外のことについて、小田島さんのご出身や趣味についてもお聞きしてもいいですか?

宮城県出身です。 上京して10年になります。宮城にいた頃は登山が好きでよく仲の良いバンドマンと登っていました。 今はなかなか頻繁には行けませんが、毎年富士山に登るようにはしてます。

ー 小田島さんは様々なアーティストとたくさんお仕事をされていますが、プライベートではどんな音楽をよく聴かれますか?特にお気に入りの音楽ジャンルやアーティストがいれば教えてください。

90’s emo が好きです。 特にJimmy Eat Worldが好きです。

ー ライブサウンドエンジニアは専門的なお仕事なので、具体的にどのようなことをされていますか?また、どのようにしてサウンドエンジニアの道に進んだのか、少し詳しい経緯を教えていただけますか?

アーティストに帯同する形で全国各地でライブハウスやフェスなど、アーティストがステージ上で表現しているものを音としてお客様に届けるのが主になります。海外にも行きます。

大学生だった頃、たまたま友人のライブを観に初めてライブハウスに行った時にPAの仕事を見て、「私がやりたいのはこれだ!」と思ったのが始まりです。その後、両親に頭を下げ、大学を辞めてPAの専門学校に入りました。今に至るには専門学校卒業後に音響会社で5年、ライブハウスで5年、上京して約10年になりますが、その経緯は全て必要なことだったと思っています。

ー 初めてサウンドを担当されたライブを覚えていらっしゃいますか?その時の気持ちや感想についても、ぜひお聞かせください。

専門学生の時にライブハウスを貸し切って学生がPAや照明やブッキングを担当するイベントをやったのですが、その時に偶然にも上手くできてしまい、後日そのバンドから別の日もやってほしいと言われ担当させていただいたのですが、全く上手くいかず、この世界は甘くないと思いました(笑)。

ー 小田島さんはサウンドエンジニアとして毎日様々な音楽に触れるかと思いますが、個人的に影響を受けた音楽やアーティストがいれば、ぜひ教えてください。

影響を受けた音楽やアーティストなどは特にいないのですが、サウンドエンジニアとして仕事への向き合い方の影響を受けたのは株式会社東北共立の佐々木克則さんと仙台RENSAの佐々木淳さんの2人の師匠です。

ー このお二人との出会いによって、具体的にどのようなところが変わりましたか?

2人に教わったことで共通しているのは、用意周到であるということがいかに大事であるかということです。

佐々木克則さんは最初に入った会社の一番最初の上司でした。働いていたホールがオーケストラの仕事が多かったので、礼儀作法や楽器のこと、また音に対してとてもストイックな方だったので、そういった姿勢も学ばせていただきました。

佐々木淳さんは上記の会社を退職した後に入ったライブハウスの上司でした。学生の頃からとても憧れていたPAエンジニアです。音もかっこいいし、バンドとの向き合い方(対応の仕方)も素晴らしかったので、ツアーで仙台に来るバンドからも大人気でした。

今の自分は主にお二人から教わったことで形成されていると思います。

ー アーティストごとに音の作り方は違うと思いますが、初めて担当するアーティストのサウンドを理解するためにどんな準備が必要でしょうか?

自分がやっているのは音源をしっかり聴き込むこと。あとは、音に関係するかどうかに関わらず、コミュニケーションをたくさん取ることです。

ー 小さなライブハウス、野外フェスや海外ツアー、小田島さんは様々な環境で活動されていますが、それぞれの会場や環境ならではの難しさをどのように乗り越えていますか?また、特にサウンドをコントロールしやすい環境と、最も難しいと感じる環境はどこでしょうか?

良く吸音された会場は表現したいものが出しやすいので前から好きですが、最近はお客さんの声や拍手が響く会場も好きです。

最も難しいと感じるのは音量制限が厳しいフェスなどの場合ですが、色々と工夫しなければいけない大変さも含めて楽しみながらやっています。

「良い音」というのは人によって受け取り方が全然違うので、本番中も客席などの様子をよく見るようにしています。

ー お仕事で「これは絶対にこだわる」というポイントはありますか?

迫力がありつつも、耳に優しい音を出せるように日々試行錯誤しています。

ー ライブ中に様々な予想外なハプニングやトラブルが起こってしまうこともあると思いますが、今でも忘れられない、「これはやばい」と思った経験はありますか?

イギリスのマンチェスターに行った時に、入り時間になってもライブハウスの人がいない上にコンソールも無かったこと。後から人が来てくれて、倉庫にコンソールがあるから出すのを手伝ってくれと言われ、一緒にセッティングをして無事に公演ができました。

ー 今までのキャリアで一番苦労した時期はいつですか。そしてそれをどうやって乗り越えましたか?

音響会社に就職して最初の数年間です。休日の時間を大切にすることと、周りの先輩や友人に話を聞いてもらったりして乗り越えることができました。

ー 具体的にどのような点で苦労されたのか、その原因について教えていただけますでしょうか?

今考えると全て自分のことを思ってのことだと思うのですが、とにかく何をやっても上手くいかず怒られ続ける日々で心が折れそうな毎日でした。

ー サウンドエンジニアのお仕事を始めた頃と比べて、お仕事に対する考え方は変わりましたか?

あまり変わっていないと思います。

ー サウンドエンジニアとしての「職業病」ってありますか?

どんな音でも気になってしまうこと、でしょうか。街中で流れている音だったり駅のアナウンスだったり。

短い時間のライブでも長い時間のライブでも、一瞬でもグっと来る瞬間があると思っていて、そういう瞬間があるのはGood Showだと思っています。

ー もしどんなライブ、アーティスト、フェスでも担当できるとしたら、小田島さんにとっての夢の現場は何ですか?

Jimmy Eat Worldの23という曲のPAをしたいです。

ー その曲を選んだ理由を教えていただけますか?私の勝手なイメージでは、激しい曲なのかな?と思っていたのですが、意外と穏やかなバラードでした!小田島さんが手がけるバンドにはヘビー曲も多いと思いますが、PAをする上で、こういったバラードとヘビー曲では音作りのプロセスにどんな違いがあるのでしょうか?

色んな方からヘビーのイメージが強いと言われるのですが、担当させていただいているアーティストはヘビーのほうが少ないです。 あるバンドのメンバーから「Jimmy Eat Worldが好きなPAが、うちみたいなヘビーなバンドのPAをしているのがとても良いよな」と言われたことがあります。自分も本当にそう思います。

音作りのプロセスに関しては大きな違いは特に感じていません。 ヘビーな曲もバラード曲も音源に寄り添うこと(音源を聴いてライブに来てくれるお客様が多いと思うので、、)と、自分のエゴを出しすぎないこと、その上でお客様が最高のライブ体験をできたと思って帰ってもらえるような音を出せていること、を心掛けてます。ライブ中に周りを見渡してお客様がどんな感じでライブを見ているかをいつも気にしています。

ー お仕事をしていて特に楽しい・やりがいを感じる曲のタイプがありますか?

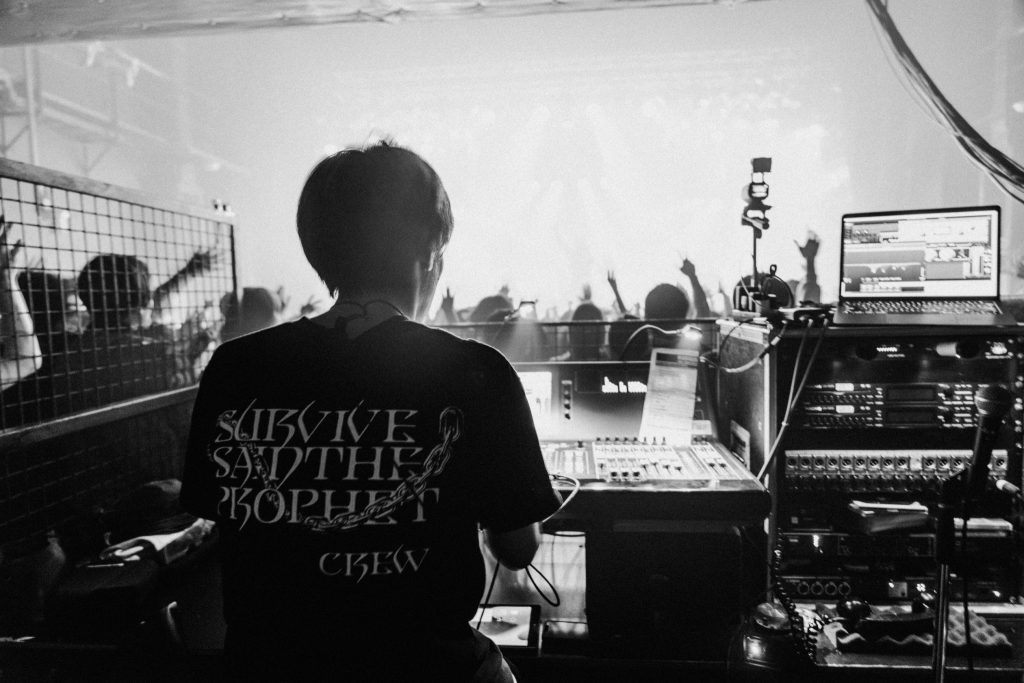

お客様が一緒に歌えるような曲が好きです。 数年前にイギリスツアーに行った時に、ヘッドライナーのバンドが有名な曲を演奏中にお客様がサビだけでなく、全てを一緒に歌ってるのを見て感動しました。PAの音が聴こえなくくらいのシンガロングでした。 ライブサウンドが完成する瞬間を見た気がしました。 アーティストの歌を聴きに来ている人からすると迷惑なこともあるかと思うのですが、あの瞬間はあの場にいた全員が楽しみながらライブを見ていた気がしました。

ー 小田島さんご自身は、目標や夢を達成するためにどのようなプロセスを踏むことが大事だと思いますか?

将来自分がどうなっていたいか、朧げでもイメージして口に出しておくことが大事だと思っています。

ー 夢と言えば、何か今の夢はありますか?

まだ行っていない国に行ってみたいです。

ー 小田島さんのSNSで「Good Show」というワードをよく見かけますが、小田島さんにとって「Good Show」とは何ですか?

短い時間のライブでも長い時間のライブでも、一瞬でもグっと来る瞬間があると思っていて、そういう瞬間があるのはGood Showだと思っています。

そしてGood Showという言葉は実は自分発信では無くて、初めて海外(香港)で仕事をした時に、日本とあまりにも環境が違いすぎて悔しい思いをした時に、香港のエンジニアチームがみんな「Good Show」って言って握手やハイタッチしてくれて。「お客さんも盛り上がってて最高だったよ」と言ってくれて。それから私の中ではある種おまじないのような言葉になっていますが、自分が関わってきたライブは全て自信を持ってGood Showだったと言えると思います。

ー 最後の質問ですが、現在クリエイティブにご活躍されている一番の理由は何だと思われますか?

サウンドエンジニアとして音に向き合ってきたこともあるかと思いますが、自分はアーティストと真摯に向き合うということをより大事にしてきたと思っています。

最終的には人と人の仕事なので、今の自分の仕事のスタイルを形成するキッカケになった師匠や諸先輩方に本当に感謝しています。

インタビュー・文:Mazlina Olga

小田島さんのフォローもお忘れなく👉!:INSTAGRAM